導入事例

電話中心の運用から脱却!QナビORDERで可視化・標準化・時短を実現

飲食店舗運営

株式会社

株式会社

カインズフードサービス

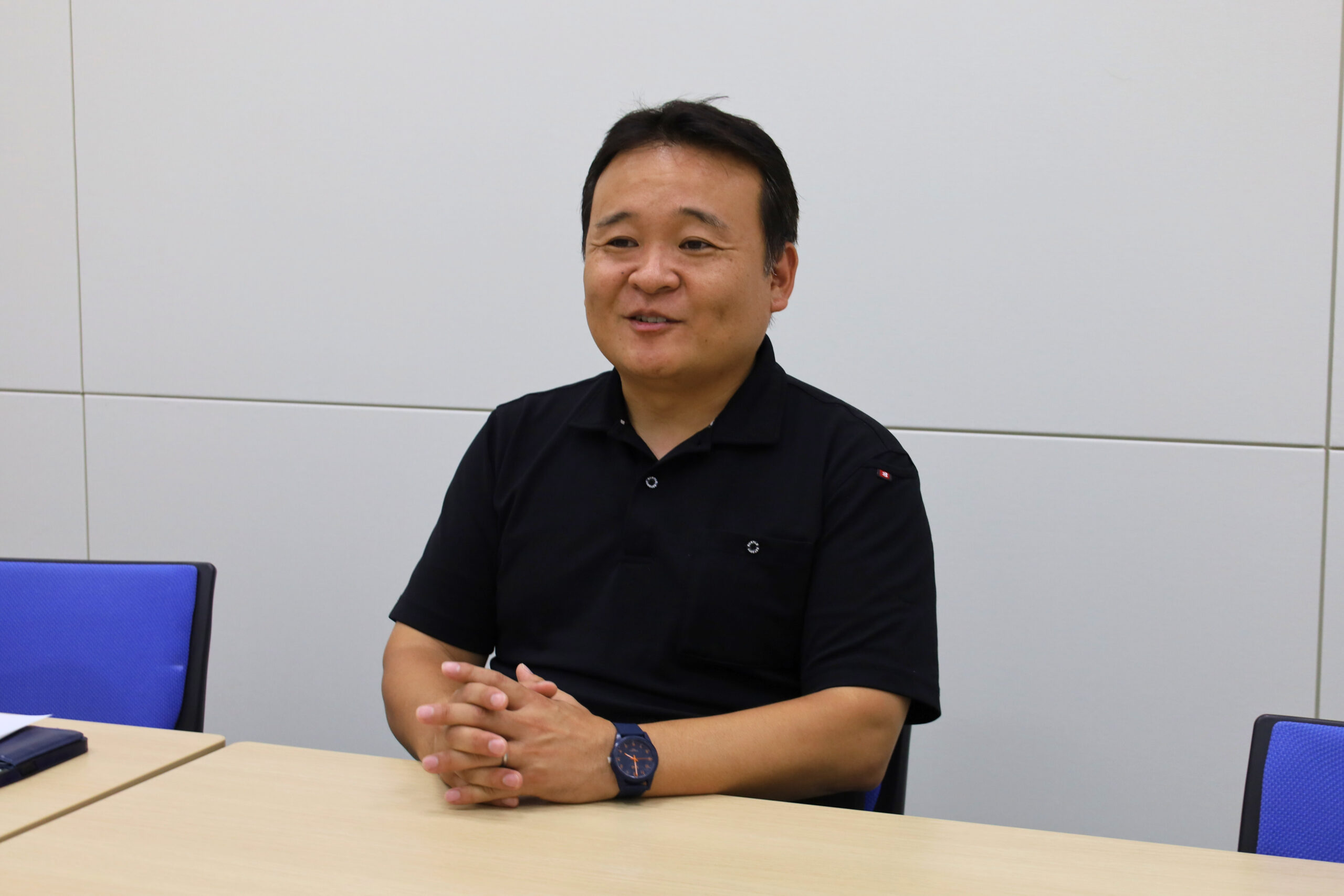

柳沢 武さま

店舗開発グループ

店舗開発·設計·設備担当

店舗開発·設計·設備担当

その他の導入事例

OTHER CASE

1/3

1/3

03-3527-1020

03-3527-1020